Si nos hiciéramos las preguntas realmente fecundas para hacer avanzar nuestra comprensión de la historia de la Ciencia, una de ellas sería seguramente ésta. Para formular una teoría evolutiva no se necesitan grandes desarrollos tecnológicos ni tampoco un sofisticado aparato matemático: basta con un conocimiento de la diversidad de seres vivos y un agudo sentido de la observación aplicado al medio natural.

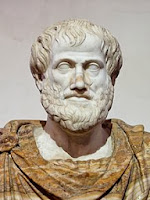

Tanto Aristóteles como Darwin disponían de ambas cualidades en grado sumo. Es cierto que Aristóteles, a diferencia de Darwin, no conoció los cinco continentes y la inmensa biodiversidad que albergan. Sin embargo, estaba familiarizado con la multitud de formas de vida que poblaban el mar Egeo, e incluso las estudió con detenimiento. Algunas observaciones de Aristóteles sobre el ciclo de vida de Moluscos y Equinodermos no fueron confirmadas por la Biología hasta el siglo XIX. Así pues, no le faltaban conocimientos sobre los seres vivos como para preguntarse por su origen y elaborar, al menos, una hipótesis evolutiva. Sin embargo, no se encuentra nada de ello en sus obras. ¿Por qué?

Tanto Aristóteles como Darwin disponían de ambas cualidades en grado sumo. Es cierto que Aristóteles, a diferencia de Darwin, no conoció los cinco continentes y la inmensa biodiversidad que albergan. Sin embargo, estaba familiarizado con la multitud de formas de vida que poblaban el mar Egeo, e incluso las estudió con detenimiento. Algunas observaciones de Aristóteles sobre el ciclo de vida de Moluscos y Equinodermos no fueron confirmadas por la Biología hasta el siglo XIX. Así pues, no le faltaban conocimientos sobre los seres vivos como para preguntarse por su origen y elaborar, al menos, una hipótesis evolutiva. Sin embargo, no se encuentra nada de ello en sus obras. ¿Por qué?

La respuesta que nos proporciona la historia de la ciencia y del pensamiento es, dicho de manera breve y tosca, que a Aristóteles le faltaba un marco conceptual dinámico, algo que no se desarrolló hasta la Edad Moderna. Dicho en términos más gráficos, Aristóteles - como casi todo el mundo en su época - observaba la naturaleza a través de unas "gafas" fijistas. Esta entrada trata de mostrar, muy sucintamente, cómo se creó el clima conceptual que permitió el florecimiento de diversas teorías evolutivas en el siglo XIX.

En la actualidad se conocen casi dos millones de especies

diferentes, pero los especialistas en biodiversidad estiman que el número de

especies existentes es muy superior, tal vez de unos diez millones. Explicar el

origen de tal variedad de formas de vida constituye uno de los grandes

problemas que debe intentar resolver la Biología.

Sin embargo, el origen de las especies no ha sido percibido

como un problema hasta, al menos, fines del siglo XVIII. Durante los siglos

anteriores, la ciencias de la naturaleza se guiaban por concepciones propias

del sentido común. De una gata nacen

gatos (nunca perros ni conejos) y de una yegua, caballos (nunca asnos ni

cebras). Los papiros y frescos egipcios, de hasta 5000 años de antigüedad,

muestran los mismos chacales, halcones, vacas, palmeras, etc. que pueden verse

hoy en día. Todo lo anterior fundamenta la idea – de sentido común – de que las especies no cambian. A esta forma de

pensamiento biológico se la conoce como fijismo.

Sin embargo, el origen de las especies no ha sido percibido

como un problema hasta, al menos, fines del siglo XVIII. Durante los siglos

anteriores, la ciencias de la naturaleza se guiaban por concepciones propias

del sentido común. De una gata nacen

gatos (nunca perros ni conejos) y de una yegua, caballos (nunca asnos ni

cebras). Los papiros y frescos egipcios, de hasta 5000 años de antigüedad,

muestran los mismos chacales, halcones, vacas, palmeras, etc. que pueden verse

hoy en día. Todo lo anterior fundamenta la idea – de sentido común – de que las especies no cambian. A esta forma de

pensamiento biológico se la conoce como fijismo.

Por otro lado, hasta por lo menos la época de la Ilustración

(siglo XVIII en Europa), el pensamiento sobre la naturaleza estaba muy influido

por las explicaciones míticas y religiosas, que, en casi todas las culturas,

consideran a la vida como una creación divina. En Europa, el relato bíblico,

común a todas las religiones cristianas, establecía que tanto la Tierra como

los seres vivos habían sido creados por Dios hace unos 6000 años. Esta forma de

pensamiento, conocida como creacionismo, alimentaba la cultura

y la ciencia europeas, reforzando las ideas fijistas de sentido común.

Sin embargo, a fines del siglo XVIII, las ideas sobre la

naturaleza comenzaron a cambiar. Las expediciones científicas que los imperios

coloniales efectuaron por todo el mundo dieron a conocer en Europa la enorme

variedad de formas de vida existente en Sudamérica, África, Asia Oriental,

Oceanía, etc., y – lo que quizá sea más asombroso – su extraordinario ajuste a

las condiciones climáticas y ambientales de cada lugar. Además, el

descubrimiento de multitud de fósiles de animales muy diferentes a los actuales

hacía pensar en una Tierra mucho más vieja de lo que el relato bíblico hacía

suponer. Por último, la idea de cambio

se hacía presente en todos los ámbitos de la vida: tecnológico (Revolución

Industrial, barco de vapor, ferrocarril, etc.), social y político (Revolución

Francesa, pujanza de la burguesía y de su estilo de vida), religioso (leyes de

libertad religiosa en gran parte de los estados europeos) y científico

(nacimiento de la Química, grandes avances en Física y Astronomía,

descubrimiento de nuevos planetas, etc.). Los tiempos y las mentalidades

empezaban a estar maduros para aceptar que los seres vivos también cambian.

Las consideraciones anteriores explican que, tras siglos y

siglos en los que apenas nadie había propuesto ninguna hipótesis evolucionista

para explicar por qué la vida es tan

diversa y ordenada a la vez, a comienzos del siglo XIX se multiplican los

científicos que, en distintos países y con puntos de vista muy diferentes,

exponen ideas evolucionistas sobre el desarrollo de la vida en la Tierra.

Erasmus Darwin (abuelo de Charles R. Darwin) en Inglaterra, Humboldt en

Alemania, Lamarck y Saint-Hilaire en Francia,… hasta llegar a Darwin y Wallace

en la Inglaterra de mediados del siglo XIX.

No hay comentarios:

Publicar un comentario